Ein Kapitän wurde durch seine Fürsorge und den besonderen Umgang mit der Besatzung zu einer Art Nationalheiligtum. Werden Briten nach dem größten Helden ihrer Geschichte gefragt, dann landet ein Name immer ganz oben auf der Liste: Horatio Nelson.

Was natürlich auch, aber nicht nur an seinen Erfolgen als Vizeadmiral in der Royal Navy liegt. In einer Zeit, in der sich die meisten Kommandanten auf brutale Disziplin und das Knallen der Peitsche verließen, kümmerte sich Nelson um das Wohlergehen seiner Crew.

Fürsorge statt Peitsche

Er sorgte dafür, dass seine Schiffe frische Nahrungsmittel und ausreichende Mengen sauberes Trinkwasser an Bord hatten. Er nahm in einer Zeit, in der die Gesundheit eines Seemanns wenig zählte, einen Chirurgen mit. Sein Kümmern ging weit über das hinaus, was üblich war. Als einer seiner Kapitäne starb, übernahm Nelson persönlich die Kosten für die Beerdigung und unterstützte seine Witwe finanziell.

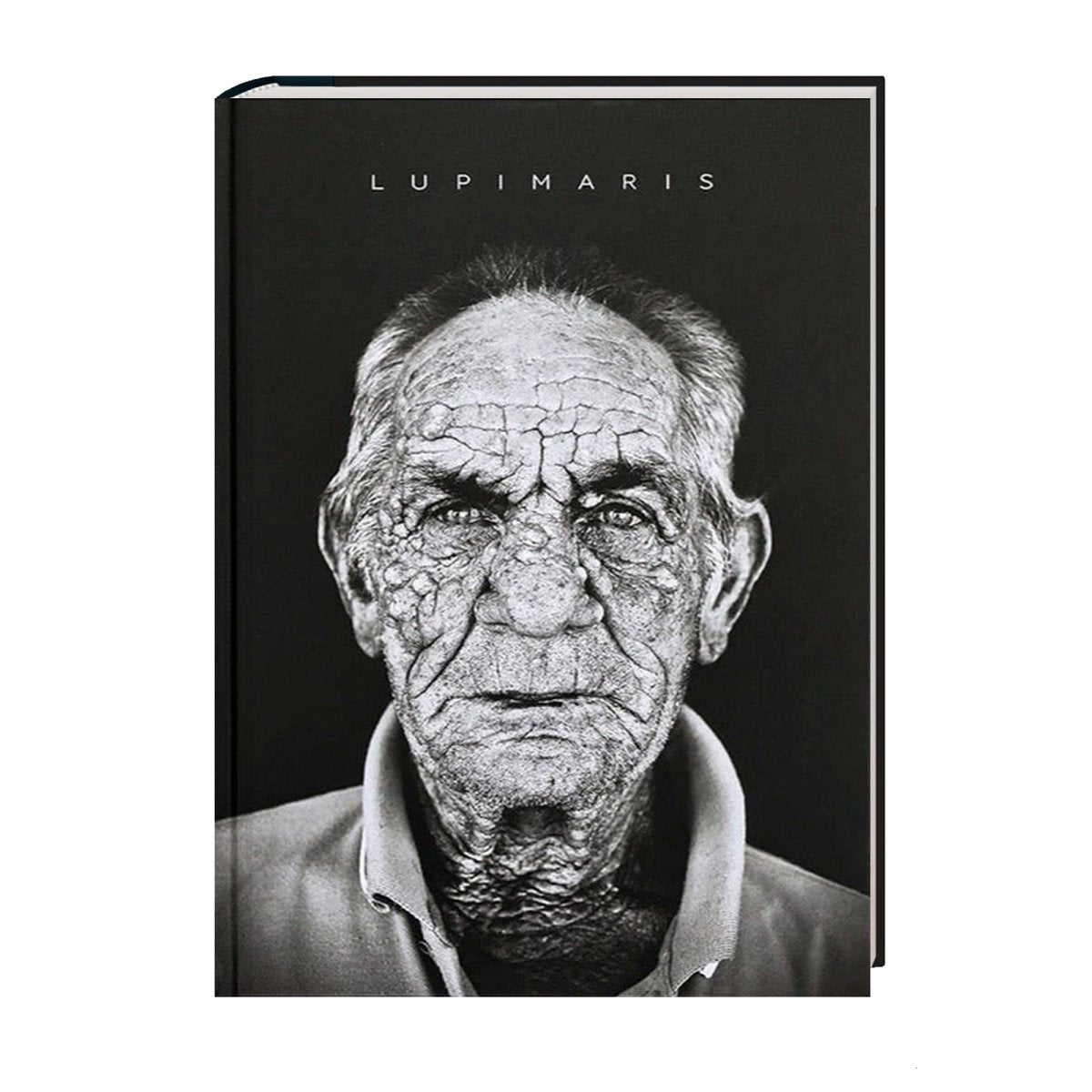

"The Fall of Nelson", Gemälde von Denis Dighton. National Maritime Museum

Nelson, geboren 1758 als Sohn einer wohlhabenden Familie aus Norfolk im Osten Englands, wurde von Zeitgenossen als körperlich schwach und kränklich beschrieben. Sein Körperbau war schmächtig, er war gerade 1,65 Meter groß, litt immer wieder an der Seekrankheit und anderen Gebrechen und verlor im Kampf ein Auge sowie einen Arm. Doch seine nautischen Fähigkeiten waren überragend – und vor allem gelang es ihm, seine Crews zu echten Gemeinschaften zusammenzuschweißen. Die Seeleute gaben ihm zum einen die gezeigte Fürsorge zurück, und zum anderen mochten sie seinen Führungsstil, der heute „Nelson touch“ genannt wird.

"Nelson´s Touch"

In den Tagen vor der Seeschlacht bei Akubir motivierte er seine Kommandanten, an einem Strang zu ziehen, aber auch, sofern es erforderlich sein sollte, unabhängig zu handeln. Auch dies war ein Konzept, mit dem er seiner Zeit weit voraus war. Er erklärte den Kommandanten seinen groben Plan, ließ seinen Leuten dabei aber Freiheiten, wie sie ans Ziel gelangten.

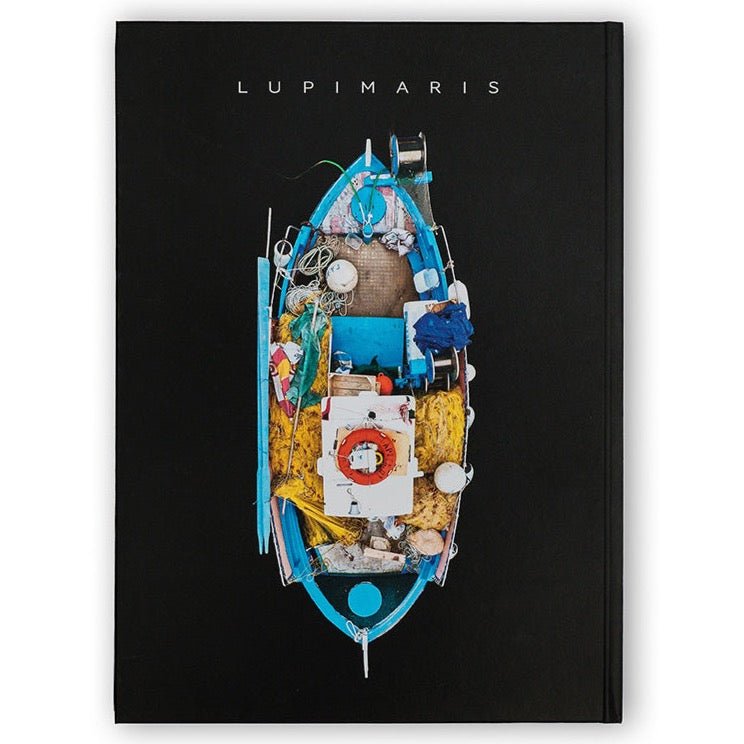

Stefans Mutmacher-Buch - hier bestellen!

In seiner Karriere ignorierte Nelson selbst auch mal Befehle oder legte sie so aus, dass sie für ihn einen Sinn ergaben. Etwa in der Seeschlacht um Kopenhagen, 1801, als das Oberkommando sofortigen Rückzug signalisierte, Nelson aber einfach weitersegelte. Dabei hielt er sich ein Teleskop vor das erblindete Auge, um hinterher ohne Ironie festzustellen, dass er die Zeichen nicht gesehen habe. Die englische Redensart „turning a blind eye“ (etwas absichtlich übersehen) geht auf dieses Ereignis zurück.

"England erwartet, dass jeder Mann seine Pflicht tut"

Dann der 21. Oktober 1805, die Schlacht von Trafalgar, vermutlich das berühmteste Seegefecht überhaupt. Napoleon plante die Invasion Englands, doch Nelson, der die französisch-spanische Flotte vorher bis zu den Antillen (der heutigen Karibik) und zurückverfolgt hatte, stellte sie am Kap Trafalgar, in der Straße von Gibraltar. Legendär wurde das Signal, das er setzen ließ: „England erwartet, dass jeder Mann seine Pflicht tut.“ Das funktionierte ziemlich gut.

Frankreich und Spanien verloren in der Folge 22 Schiffe. England ein einziges.

Die Niederlage nahm Napoleon jede Chance auf eine Einnahme Englands, hatte also die größten geopolitischen Auswirkungen in ihrer Epoche. Nelson bewies in der Schlacht unglaublichen Mut, indem er die feindlichen Linien querte und aus nächster Nähe das Flaggschiff des Gegners angriff. Dabei traf ihn die Kugel eines Scharfschützes in den Rücken. Seine letzten Worte, die er in den Armen von Vizeadmiral Thomas Hardy wisperte, lauteten: „Thank God I performed my duty“ (Gottseidank habe ich meine Pflicht entführt.)

Die Crew konservierte den Leichnam in einem Rumfass, um ihn zurück nach England zu bringen, wo Nelson mit einem für militärisches Personal unüblich pompösen Staatsbegräbnis verabschiedet wurde. Ob es wirklich stimmt, dass die Seeleute aus dem Rumfass tranken, wie es im Shanty „Nelson´s Blood“ besungen wird? Ganz sicher wissen wir das nicht, doch eines ist auch klar. Nelson hätte es bestimmt gefallen.