Möwen sind beliebte Fotomotive an der Küste. Mancher Honk füttert Möwen auch, wofür sich später alle bedanken, denen aufdringliche Vögel Pommes und Fischbrötchen wegpicken. Seeleute haben ein eher reserviertes Verhältnis zu Möwen. Warum, das lest Ihr hier in der Geschichte von Kapitän Richard „Richy“ Neu.

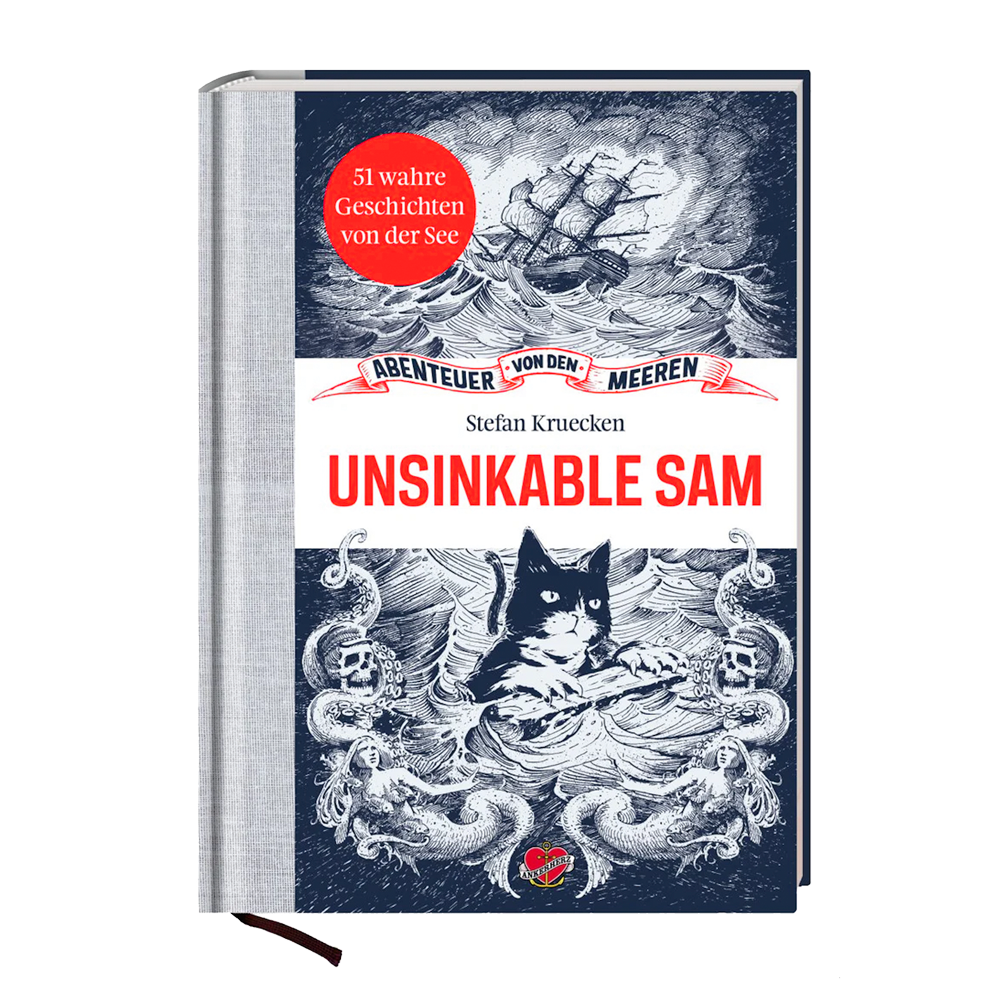

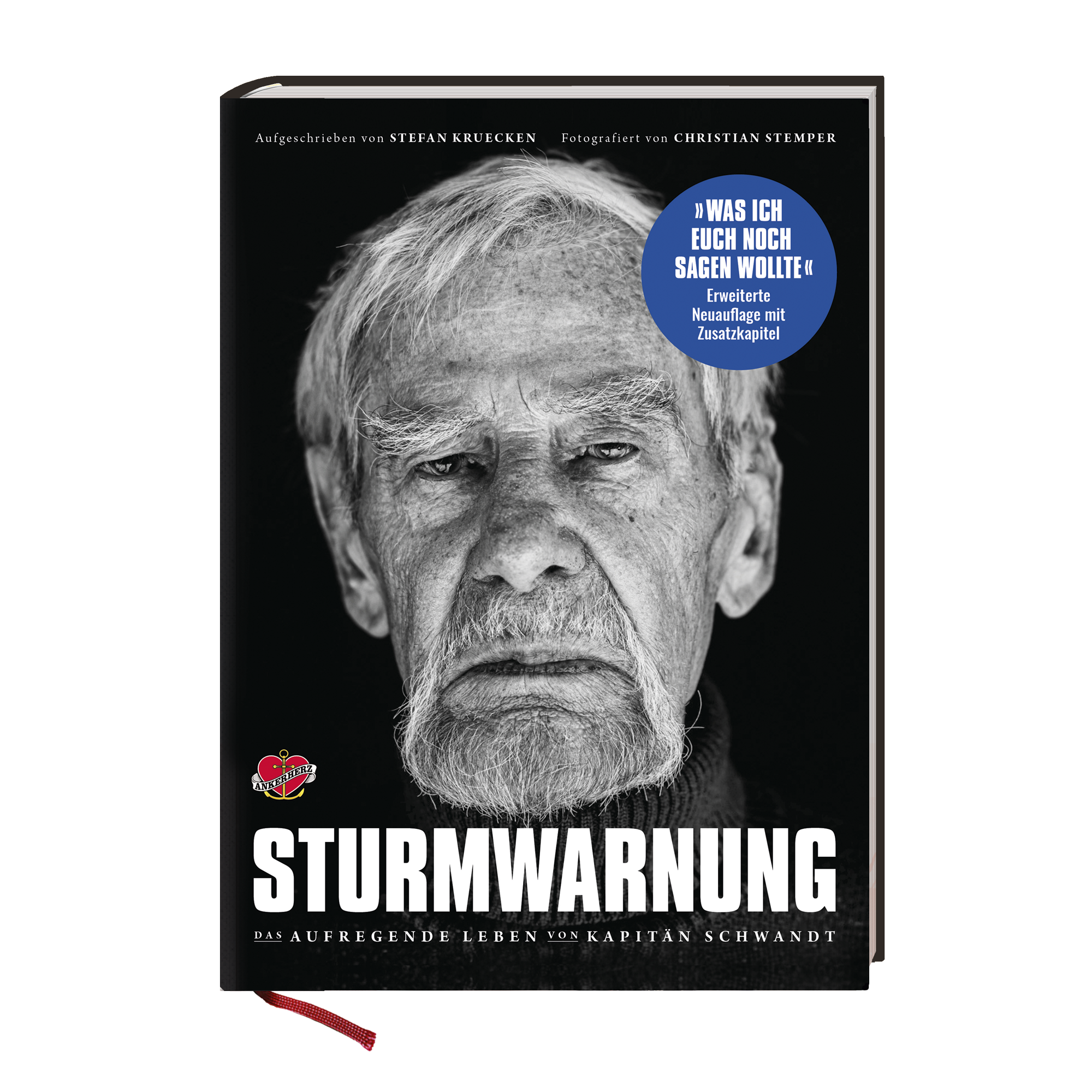

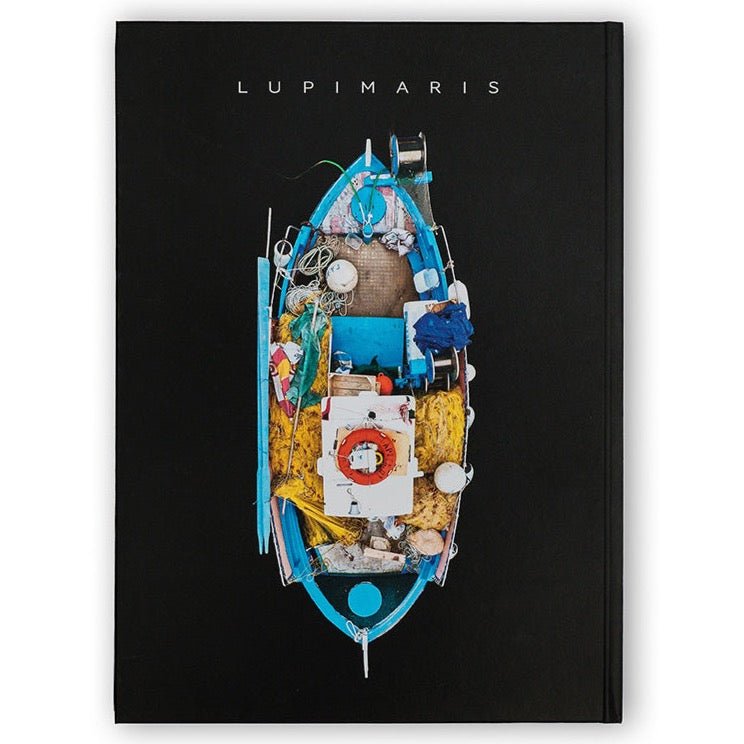

Auszug aus unserem Buch „Wellenbrecher„.

„Ich kann nicht schwimmen. Es ist gar nicht nötig, schwimmen zu können, wenn man auf einem Hochseetrawler arbeitet. Wer in schwerer See „in den Bach fällt“, wie wir Fischer das nennen, oder wer noch an Bord ist, wenn ein Schiff sinkt, ist als Nichtschwimmer besser dran. Wenn es keine Chance auf Rettung gibt, ist das Ertrinken schneller vorüber.

Mein Leben lang bin ich als Fischer zur See gefahren. Von einem Bauernhof in Litauen, aus einem Dorf, in dem wir wie im Mittelalter lebten, brachte ich es zum Kapitän eines modernen Fabrikschiffs. Als die Hoheitsgewässer jedes Landes von zwölf auf 200 Seemeilen erweitert wurden, begann das schleichende Ende der deutschen Hochseeflotte. Ich musste mir eine andere Beschäftigung suchen und heuerte beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten an, als Sicherheitsoffizier auf einem Fischereiforschungsschiff.

Die schmutzige Wahrheit über Möwen

Im Januar 1977 wurde ich dem Schutzboot Poseidon zugeteilt, das von Cuxhaven an die kanadische Labradorküste fuhr. Zwei Prototypen eines Überlebensanzugs, orangefarbene Overalls, in denen man aussieht wie ein Astronaut und stundenlang in kalter See treiben kann, sollten ausprobiert werden. Ich stellte mich als Testperson zur Verfügung, weil ich fand, dass dies zu meinen Aufgaben als Sicherheitsoffizier gehörte.

Für den ersten Test stoppte die Poseidon unter Island, etwa 20 Seemeilen vor Keflavik. Matrose Achim und ich stiegen in die Anzüge, die man an den Handgelenken und an den Beinen mit einem Klettverschluss und am Hals durch einen Reißverschluss schloss. Im Nacken befand sich eine wulstförmige Schwimmweste. Das Prinzip war schlicht: Meerwasser sollte in den Anzug strömen und sich durch die Körpertemperatur erwärmen. Wie frisch es wird, wenn der Atlantik einem in den Anzug kriecht, spürte ich, als ich vom Schlauchboot glitt. Als man mich nach einer halben Stunde auffischte, betrug die Temperatur im Anzug 19 Grad. Test bestanden.

Fischer auf dem Nordatlantik

Die Poseidon fuhr weiter zur Hamilton-Bank, wo wir als schwimmendes Krankenhaus für die Flotte der deutschen Hochseefischer trieben, für etwa 20 Trawler, also knapp 800 Mann Besatzung. Vor allem Knochenbrüche und Schnittwunden gehörten zum Alltag. Zu Verletzungen kam es häufig, wenn das schwere Geschirr ausgesetzt oder eingeholt wurde. Manchmal mussten wir auch Tote übernehmen.

Fischer auf dem Nordatlantik zu sein, das war nie ein Vergnügen: Sturm, Eis und das Risiko, sich schwer zu verletzen, gehörten wie selbstverständlich dazu. Auf dieser Reise schnitt eine gebrochene Kette ins Knie eines Matrosen; ein anderer verlor beim Unfall seine Augenbraue. Wir haben die Wunden geklammert und schon wenige Wochen später waren die Männer wieder einsatzfähig. Ich habe den Satz geprägt: »Lerne leiden, ohne zu klagen.« Als Kapitän eines Trawlers war man Arzt, Seelsorger und Psychologe zugleich. Besonders schlimm war es zu Weihnachten auf See, wenn die Stimmung der Fischer, von denen einige Kinder hatten und ihre Familien vermissten, auf Tiefseeniveau absank. (…)

Meine Bitte, den Überlebensanzug im ein Grad kalten Wasser vor Labrador zu testen, lehnte der Kapitän der Poseidon ab. Auf der Heimreise, sechs Wochen später, als wir den Nordatlantik überquert hatten, sollte ich die zweite Gelegenheit bekommen. Vor den Äußeren Hebriden stoppte die Poseidon. Weil Matrose Achim am Abend zuvor etwas Alkohol getrunken hatte, schlüpfte sein Kollege Martin als Vertretung in den Overall. Etwa 50 Meter vom Schiff entfernt ließen wir uns in die fünf Grad kalte See fallen.

Der Matrose bekommt eine Panikattacke

Nach kurzer Zeit bekam Martin eine Panikattacke. »Holt mich raus! Holt mich sofort raus!«, schrie er. Die Besatzung zog ihn aufs Schlauchboot – und tuckerte zurück zur Poseidon. Ich mochte es nicht glauben und war wütend, denn es war vereinbart worden, dass das Schlauchboot zur Sicherheit immer bei den Testpersonen blieb. Ich rief noch dem Boot hinterher, doch offenbar konnte man mich nicht hören. Ich trieb in der See und versuchte, meine Furcht zu unterdrücken.

Der Wind, der zu Beginn des Tests mit Beaufort vier wehte, frischte immer mehr auf. Schneetreiben setzte ein und Böen der Stärke sieben peitschten übers Meer. Ich konnte die Poseidon nirgendwo sehen. Minuten vergingen, die mir wie Stunden erschienen. Wie lange ich im Wasser trieb, weiß ich nicht, denn Zeit fühlt sich unter Lebensgefahr ganz anders an. »Die wissen an Bord, wo ich bin, und die holen mich jeden Moment raus«, redete ich mir ein.

Plötzlich raste ein heller Schatten auf mich zu. Und noch einer: Möwen! Ein Schwarm Möwen griff mich an. Sie zielten mit ihren spitzen Schnäbeln immer wieder auf mein Gesicht, direkt auf meine Augen. Es war wie in diesem Horrorfilm. Ich versuchte, mich zu schützen, doch durch die ruckartigen Bewegungen und den Seegang kippte ich immer wieder auf die Seite. Das angewärmte Wasser lief aus dem Anzug. Mir wurde kalt. Wenn eine Welle mich anhob, drehte ich verzweifelt den Kopf, um nach dem Schiff Ausschau zu halten.

Keine Spur von der Poseidon.

Meine Beine wurden taub. Ich spürte, man muss das so ausdrücken, wie der Tod kam. Ich wusste, dass ich nun sterben würde. Seltsam war, dass es mir nicht sonderlich schwerfiel, mich zu verabschieden. Ich weiß noch, dass ich darüber nachdachte, ob ich als Seemann alles richtig gemacht hatte. Ich tröstete mich, denn ich war überzeugt, meine Aufgaben so gut es ging erfüllt zu haben.

In meinem Kopf sah ich einzelne Bilder: meine Frau, unser Zuhause, wie Fotos aus unserem Leben. Ich ging mein Leben schnell durch, blieb dabei aber ganz ruhig. Dass die Möwen immer aggressiver wurden, bekam ich noch mit. Dann wurde es dunkel in meinem Kopf, als drehte jemand einen Lichtschalter ganz langsam aus. Es war mir, als sinke ich hinab in ein finsteres, tiefes Loch.

Als ich wieder zu mir kam, spürte ich, wie mich starke Arme über Deck schleiften und man mich entkleidete. Ich selbst konnte mich nicht bewegen, es war, als sei ich gelähmt. Was nun geschah, war an Absurdität kaum zu überbieten, denn Wellen und Möwen war ich entkommen, aber nicht dem Bordarzt.

Der Doktor ließ mich entkleiden, unter eine heiße Dusche stellen und flößte mir einen halben Liter Punsch ein. Mein unterkühlter Körper bäumte sich im Schock auf, ich zitterte, ich flatterte regelrecht, es war ein furchtbares Gefühl, das nicht enden wollte. Erst nach einer Stunde stabilisierte sich mein Kreislauf und es grenzt an ein Wunder, dass mein Herz nicht aussetzte. Man brachte mich auf meine Kammer. 24 Stunden durfte ich ruhen, dann teilte man mich wieder zur Wache ein. Die Furcht und die Nähe zum Tod beschäftigten mich noch einige Tage lang.

Kapitän Richard Neu, Jahrgang 1930, wuchs in einem entlegenen Dorf im litauischen Landkreis Tauroggen auf. 1940 floh seine Familie wegen des deutsch-sowjetischen Abkommens nach Schleswig-Holstein. Neu erlernte den Beruf des Netzmachers und Taklers, bevor er im Alter von 26 Jahren zur See fuhr. 1969 übernahm er als Kapitän seinen ersten Trawler, bevor er Mitte der 1970er Jahre als Nautischer Offizier ins Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wechselte. Neu ist verheiratet und lebt in Hechthausen, Niedersachsen.